我心中的冀鲁边

由冀鲁边革命老区历史文化研究会、中共乐陵市委党史研究中心、乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心主办的《冀鲁边》会刊2020年第一期已出版,现将优秀作品向各位读者进行推送。

我心中的冀鲁边

周甄励

从小听着冀鲁边的故事长大。冀鲁边在我的记忆里既熟悉又陌生。

父母并没有给我们留下任何财产,只有这本书。萧华叔叔把书名定为《艰苦奋战的冀鲁边》,由徐向前元帅题写。为了真实地记录冀鲁边抗战史,父亲先后在南京、广州,上海、杭州、北京、济南等地召开座谈会,写信和派人到各地搜集资料,这是父亲留给我们最宝贵的精神财富。

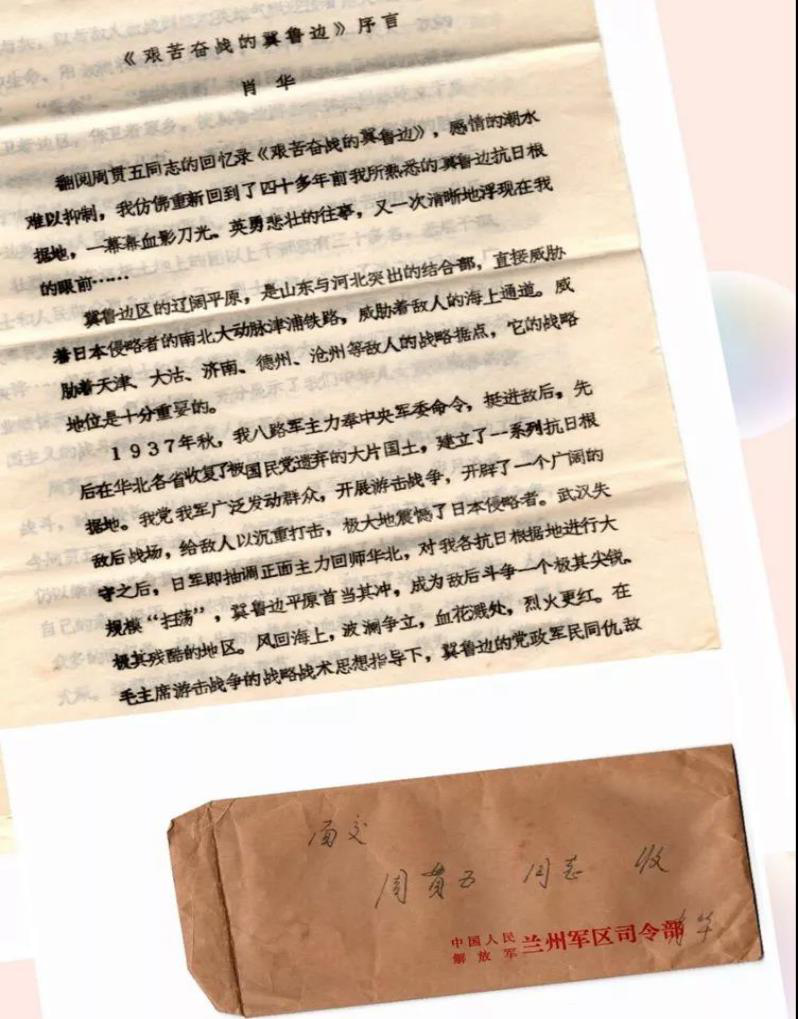

萧华叔叔为书写了序,对全书内容都做了认真的修改,并亲自改写了第十章“接受重任”和第二十四章“胡服指示”。

萧华为《艰苦奋战的冀鲁边》所做序言

萧华当年写给周贯五的信

冀鲁边区包括二十四个县,六百万人口。萧华在序中写道:“(冀鲁边)直接威胁着日本侵略者的南北大动脉津浦铁路,威胁着敌人的海上通道,威胁着天津、大沽、济南、德州、沧州等敌人的战略据点。它的战略地位十分重要。”

1938年9月,父亲跟随萧华率领的一一五师东进抗日挺进纵队首次到达冀鲁边。从此,在这片洒满烈士鲜血的热土上整整战斗了十年(包括渤海)。1939年2月,父亲(时任六支队政委)带领七团奔赴泰西,到达一一五师师部,参加了5月11日的陆房突围战;之后挺进鲁南,任鲁东支队政委,收复了费北重镇仲村,首次开辟鲁南根据地。

由于冀鲁边区遭遇了严重粮荒,从1938年10月开始至1940年3月,挺纵主力分九批共15000多人,从冀鲁边分别转移到鲁西(鲁西北)和鲁南,开辟新的根据地,边区仅剩1600多人的武装。1939年9月,父亲在鲁南接到萧华司令员电报,要他立即返回冀鲁边。

八路军总部和一一五师指示:“克服一切困难,坚持冀鲁边。”1940年3月,父亲任冀鲁边区军政委员会书记兼冀南第六专署专员,在东光县高台村召开了党政军领导干部联席会议,研究决定了坚持根据地的多项措施,提出“振兴边区,恢复元气”的口号。这些措施稳定了边区的局势,战胜了严重的粮荒,大多数县区组织相继恢复健全,抗日军民的情绪又高涨起来。

周贯五

军政委员会号召全区各级党委,要像土地革命战争时期武装保卫苏维埃那样,保卫边区,边区掀起参军热潮。军分区和专署设人民武装科,区设自卫大队长,乡设半脱产的中队长,领导各级农民武装。各级青救会也在乡、村建立青年抗日先锋队(不脱产),县、区建立脱产的青年连、排。县长都兼县大队长,直接指挥战斗。抗战时期冀鲁边牺牲的县团级及以上的干部,仅我父亲记录下的就有70多人。清河区党委书记景晓村1943年6月2日的日记,记录了山东分局五年工作总结会议对冀鲁边的评价和个人的感受,他写道:“冀鲁边工作一个最大的特点,而且也是一个优点,是党政军民对战争的领导强,对武装的观念强,提出第一是武装,第二是武装,第三还是武装。各级政权、群众团体都要领导战争、发展武装。各个县长、区长都领导队伍,要会带兵打仗。从始至今,县长带兵打仗而光荣牺牲者有七八个了。”

1940年11月,边区部队已发展到七千多人。一一五师罗荣恒、陈光、陈士渠、萧华联名公布一一五师整编和干部任命,冀鲁边部队整编为教导第六旅兼冀鲁边军区,父亲任教六旅政委兼军区政委,代旅长、代司令员,杨忠为政治部主任,当时的军队领导就只有他们两人。至1941年下半年,冀鲁边的部队巳达一万五千多人。

1942年4月,师部派邢仁甫回到边区任教六旅旅长兼冀鲁边军区司令员(邢于1940年初撤离边区),一起来边区的还有陆(卢)成道、王文模、黄荣海及巡视团的叶尚志等军政干部。当时在新海县的山后村开了一个盛大的欢迎会。会后部队立即向南转移。叶尚志回忆说:“第二天敌人就向我们摸来,展开战斗。这算是敌人给我们第一次的见面礼。”

在庆云县大崔家的一处小学里,父亲向新来的同志介绍冀鲁边区的斗争形势。当叶叔叔问到根据地在哪里时,父亲笑了笑说:“根据地就在这里,这里是平原,到处据点岗楼林立,和山区大片巩固的根据地不一样。平时部队机关在一处顶多能住两天,形势紧张时每晚要转移驻地,有时一夜要跳到很远的地方才得安全,活动方式都是昼伏夜动,工作方式必须与这种形势和活动方式相适应。”从小我就知道父亲每晩要服两种安眠药才能入睡,现在明白这是战争年代造成的。

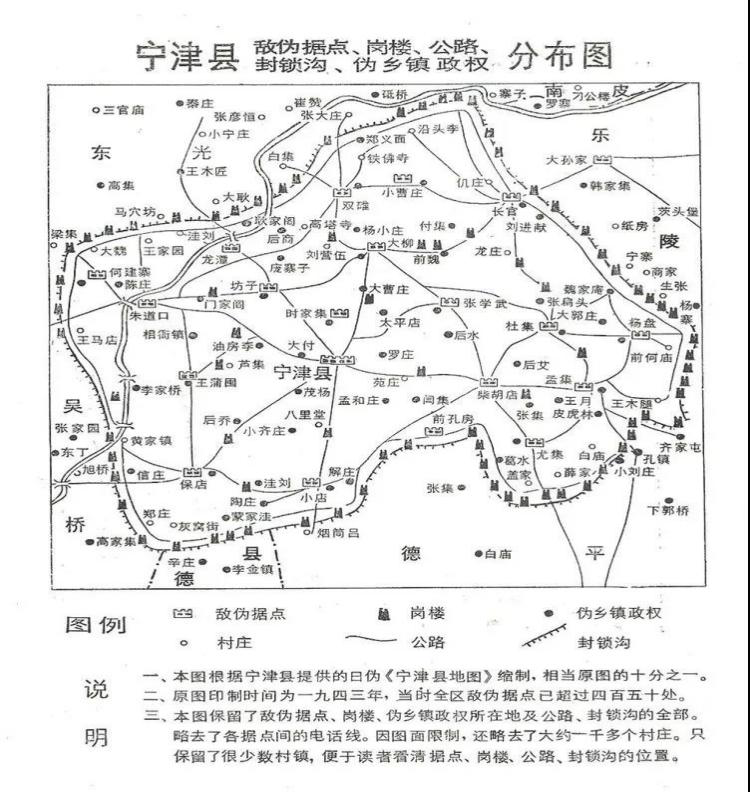

《艰苦奋战的冀鲁边》第二十四章中写道:1942年冬,日寇的所谓“囚笼”,一个个相继建成,辽阔的冀鲁平原上,封锁沟、公路网纵横交错,岗楼、据点星罗棋布。

仅宁津一县,只有三十二万人口,七百多个村庄,敌伪的岗楼、据点竟有一百二十四个,公路四十八条,县境沟首尾衔接达三百华里。冀鲁边区的形势更加恶化,在1942年冬,边区抗日军民就同敌人进行了二百六十九次战斗。由于敌人的分割、封锁,粮食、医药、甚至连睡觉都成了问题。部队常常露宿在野外,有时一夜要转移好几个地方。

在《艰苦奋战的冀鲁边》书中,有一段周德宝和候延江为我父亲搓面条的故事。由于露宿在野地又淋了雨,父亲发烧生病。警卫员周德宝弄了点高粱面,就在自己的大腿上把高梁面搓成面条,用鬼子的钢盔煮给父亲吃。父亲一气吃了两碗,觉得香极了,而周徳宝的大腿搓白了一片。也许现在的年轻人看了会觉得好笑,可是我的心底却涌出莫名的悲伤,那个年代对我父亲来说真的是“美味佳肴”了。

周德宝是冀鲁边区唯一还活着的老红军,陕西人,今年101岁。1935年9月参加刘志丹领导的陕北红军。1937年8月改编时,分到115师343旅部当勤务员,并随挺纵来到冀鲁边。1940年初主力撤离边区后,他留在父亲身边任警卫员(排级),后曾任回民支队五大队副大队长等职。周德宝四次负伤,至今身体里还有50块弹片。

周德宝99岁生日

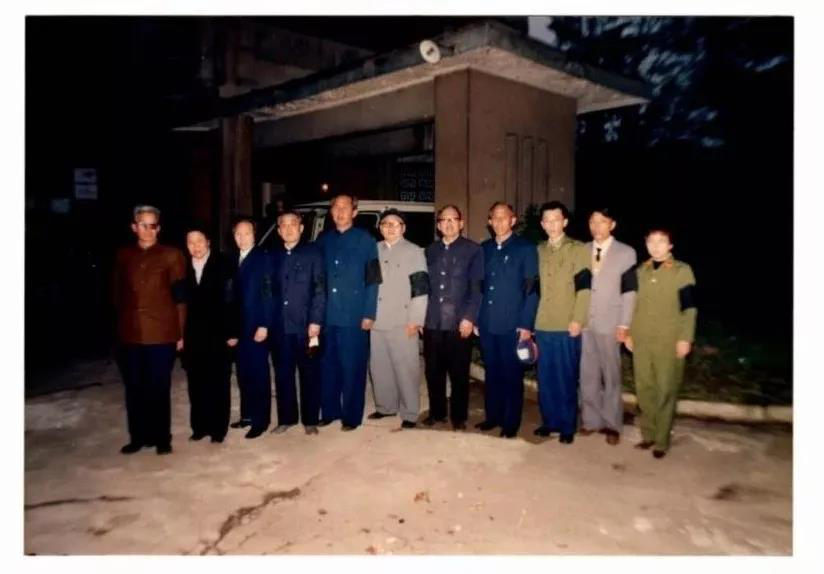

1987年父亲去世,当年他身边的几位勤务员、警卫员们从全国各地赶到南京。这是当时的合影。1986年,我母亲先去世,他们赶来告别并探望父亲。他们不愿住宾馆,而是像当年保卫首长那样,在我父亲住的房间打地铺。

照片从左开始:1.侯延江(勤务员)2.侯延江夫人3.马振华之女马秀荣4.国宝麟(警卫班战士)5.张子珍(警卫班战士)6.周德宝(警卫员)7.杨徳文(警卫班战士)

清明时节,当年抗战老兵的后代从南京、广州、上海、北京、青岛、吉安各地赶赴河北盐山,重走父辈路,寻根冀鲁边。在短短的五天时间中,我们走访了盐山、东光、孟村、黄骅、无棣、庆云、乐陵、陵县、临邑、惠民十个县市,祭拜了几十处烈士陵园、烈士墓和抗战旧址,看望了还健在的抗战老兵,受到了系统的、深刻的革命传统教育。

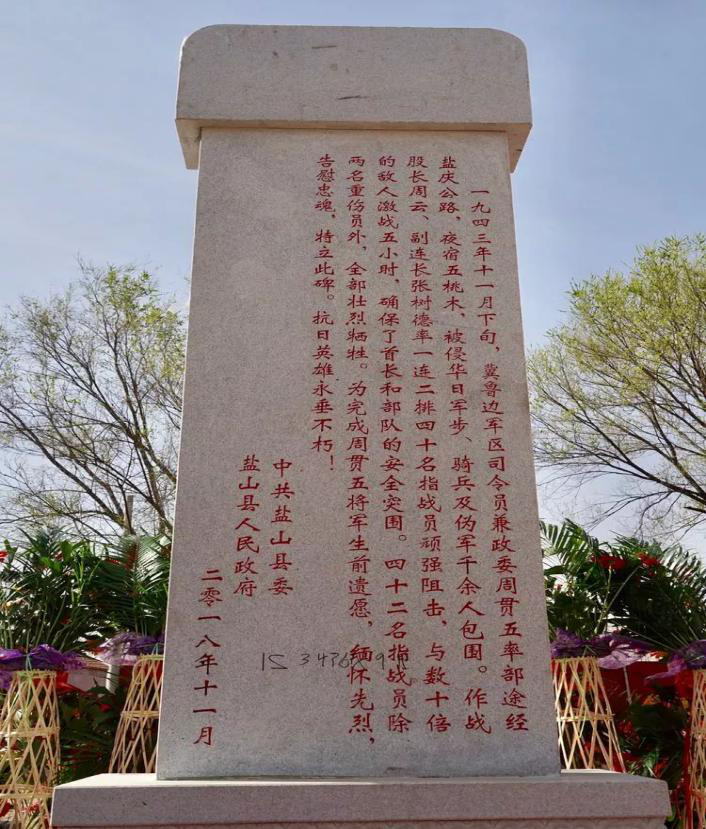

清明这一天,中共盐山县委和县政府领导,抗战老兵的后代及各界人士云集庆云镇五桃木村。为五桃木四十抗日烈士纪念碑举行了隆重的揭碑仪式。

1975年父亲患肠癌,做了局部手术和放化疗。1976年离职休养。休养命令宣布不久,父亲就决定回二十多年前的老根据地冀鲁边,并寻找当年四十烈士牺牲的战场,因地区地名的更改没有找到。

照片摄于1976年宁津县政府,第二排左一为县武装部杨振江政委,左二县委书记赵胜江,左三是父亲,左四德州军分区参谋长王孝珂,左五山东省军区政委陈德。

1943年11月下旬,父亲带着一连和部分机关人员夜宿五桃木,被千余日伪军和骑兵包围。危急时刻,作战股长周云和副连长张树德挺身而出,主动请战,率二排四十名指战员奋勇阻击,掩护我父亲和其他人突围。除二名重伤员外全部壮烈牺牲。

五桃木四十抗日烈士纪念碑

76年前,四十二位勇士明知没有生还的可能,义无反顾,选择了牺牲,甚至连姓名都没有留下,默默地、无怨无悔地躺在这片土地下。这是何等的情怀,何等的壮烈!纪念碑的落成,表达了我们对烈士的无限敬意,也了却了父亲的多年心愿。每当想起四十烈士,我的心情都无法平静。你们诠释了生命的意义,你们告诉我什么是信仰,你们永远活在我的心里!

接着我们来到后韩沙洲村,为付云生烈士举行揭碑仪式。付云生烈士于1939年2月,随冀鲁边七团跟着我父亲渡过黄河,到达泰西一一五师师部,参加了陆房突围战,之后转战鲁南,曾任第二铁道游击队政委。于1947年被敌特所害。

付云生烈士的次子,今年81岁了。他出生三个月时,父亲就再也没有回来。直到1963年,他才知道父亲巳经牺牲的消息。通过父亲战友在他父亲的墓中放的两块银元,他找到了父亲的遗骨,烈士才得以回家。

我们为同村的傅炳翰前辈敬献了花圈。在父亲的回忆录里多次提到他。特别是在司令员邢仁甫叛变后,他(时任海上特务团政委)和齐耀亭(在大赵村惨案中负伤)先后孤身上岛,使岛上绝大多数的指战员都回到了军区。

下午,我们到东光县为冀鲁边军区第五任“铁帽子五连”连长郭宗凯前辈扫墓。1938年1月,郭宗凯前辈成为东光县大队的战士,参加了萧华亲自指挥的三打灯明寺战斗。1942年初任“铁帽子五连”连长。五连全部是日式装备(当然都是缴获的),每人一杆“三八”大盖枪,特别能打硬仗、恶仗,英名威镇冀鲁边。

1942年7月,十八团(郭叔从“铁帽子五连”调任该团六连连长)被扫荡的日伪军围在大七拨村。经三小时激战突出重围,团长杨柳新(红军)牺牲,全团伤亡四百多人,郭叔腿部两次负伤。至1950年海南岛战役结束,郭叔先后七次负伤。

1942年5月,冈村宁次坐镇德州,指挥三万日伪军对根据地进行拉网式扫荡。由于没有电台,派出的几个交通员也没有消息,父亲决定和参谋主任陆成道带着“铁帽子五连”(连长郭宗凯)寻找一分区、一地委和一专署。这天,部队来到刘宅村附近的村庄,正烧水做饭,突然村外发现大片敌人。父亲立即命令扔下半生不熟的饭,悄悄向东转移,与合围扫荡的日伪军擦肩而过。

不久,西边传来阵阵枪声,天际边硝烟㳽漫。地委书记杜子孚,组织部长邸玉栋、专署专员石景芳及冀中突围出来的三地委书记翟晋阶等被包围在四柳林,三百多人壮烈牺牲,被俘的四十多人宁死不屈,全部被杀害。这是冀鲁边区军民永远的痛。

四柳林突围战纪念碑

为报仇血恨,父亲亲率“铁帽子五连”全歼乐陵王相家据点一个伪军中队,并命特务营(贾乾瑞)同时攻打并重创宁津长官南和盐山圣佛寺西北的两个据点。吓得日冦把周边的一些临时据点撤了,鼓舞了边区军民反“扫荡”的斗志。

6日,我们到盐山县烈士陵园,向烈士纪念碑敬献花蓝。祭奠马振华,杨靖远、邸玉栋等烈士。

盐山县烈士陵园

盐山县旧县镇,1937年7月15日,是这里最早点燃了关内抗日的烽火。华北民众抗日救国会和抗日救国军在此成立,是关内第一个高举抗日大旗的、第一个共产党领导的民族统一战线和抗日武装。

韩家集伏击战:1939年1月,父亲和陈德、仉鸿印带领六支队警卫连和七团,打响了冀鲁边平原的第一个歼灭战,消灭日军一个中队,击毙中队长西村,缴获武器、粮食、药品六十多车,其中三八式步枪二百余支,弹药无数,掷弹筒四具。八路军副总参谋长左权在这一年的年终总结时说:“尤以韩家集等战斗,更是平原战斗胜利的光辉战例。”

孟村回族自治县,刘格平墓地和纪念馆,我们为刘老前辈敬献花篮。刘格平1919年参加五四运动,1922年加入中国社会主义青年团,1926年转为共产党员。是第一届中央人民政府委员(共56人)。我十分敬佩刘老前辈的铮铮傲骨,根据中央指示,有61名我党高级干部签字出嶽,但他宁愿坐穿牢底(当时判无期徒刑),坚决不登反省启事。

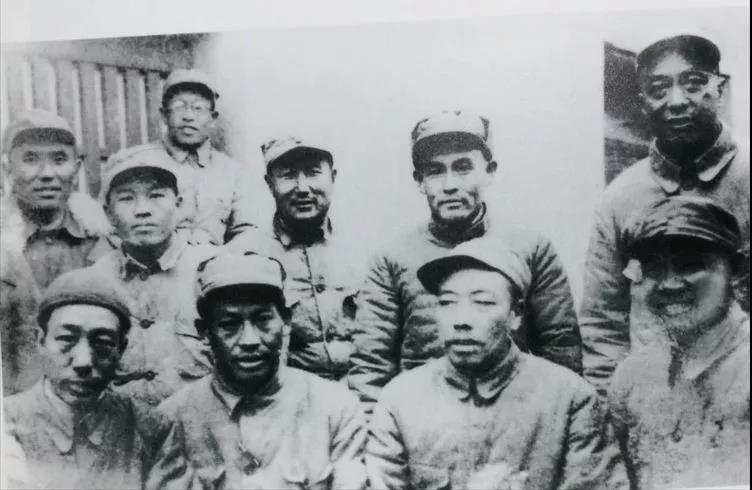

照片中前排左数第三为父亲,

第二排左数第三为刘格平前辈

刘老前辈的木箱,曾用来保存陈毅元帅的一批书。1949年3月,刘格平(时任南下干部纵队三支队政委)和我父亲(时任南下干部纵队三支队司令员)在济南见到陈老总,陈老总迫不及待地问刘老前辈:“你给我存的书呢?”刘老前辈说:“有,都保存的很好。”陈老总派人取回存书后,刘老前辈一直保存着木箱。

1976年唐山大地震,木箱被埋在倒塌的房屋废墟里,刘老前辈坚持让人把木箱挖出。现在它们已成文物,在纪念馆里继续陪伴着刘格平老前辈。

刘老前辈保存的木箱

78岁的老党员赵大哥,汉族,复员军人(1960年入伍),义务为刘老前辈守墓22年。三年前的黄昏,我哥哥第一次来拜祭刘老前辈,纪念馆已经关门。敲门时听见里面说“明天再来”!陪同人隔着门喊,“周贯五将军的儿子来....”,话音未落,老赵一溜小跑,开门冲出来握着我哥的手,“你是周将军的儿啊?!我父亲就是跟着你父亲打鬼子的!”老根据地的人民没有忘记父亲,没有忘记当年在这片热土上战斗过的先辈们。

仉鸿印,长我父亲两岁,出生在大户人家,有二百多亩地和几辆大车。1935年,为防匪患,他组织了“保卫团”,善骑毛驴作战,成为当地佳话。为了不暴露目标,在驴尾巴上拴一秤砣,毛驴甩不动尾巴,就不叫了。

仉洪印同志纪念碑

1938年5月,仉鸿印带着200多人,100多支枪参加了三十一游击支队,从此坚定地跟着共产党。1939年2月,他任7团副团长,随父亲转战泰西,参加了陆房突围战。1939年夏,从鲁南返回冀鲁边,任津南支队副支队长(后为支队长)。1940年底,改编为一一五师教导第六旅十六团二营,仉老前辈任营长。1941年,教导六旅授予该营五连为“铁帽子五连”荣誉称号。

4月7日,我们来到黄骅市大赵村。杨靖远(安葬在盐山县烈士陵园)和黄骅(安葬在济南英雄山烈士陵园)两位烈士都牺牲在这里。1938年10月,冀南行政主任公署第六督察专员公署专员杨靖远,在攻打大赵村反动民团孙仲文战斗中负重伤,被孙匪残忍杀害并将尸体斩成三段,割下头来挂在寨门顶上,反动气焰嚣张到了极点。

杨靖远烈士的牺牲,激起战友们极大的愤怒。父亲向萧华司令员主动请战,带领六支队七团,连夜赶往大赵村。父亲率一个营居中,团长李子英(后牺牲在鲁南)带一个营为左翼,营长仉鸿印带一个营为右翼,在大赵村前的庄稼地里发起强攻,全歼孙仲文部,但孙仲文从地道逃走了。刘贤权前辈在回忆录中提到孙仲文在后来解放盐山县城的战斗中被击毙。

杨靖远烈士之墓

黄骅,1941年7月来到冀鲁边,任教导六旅副旅长兼冀鲁边军区副司令员。在他到来之前,部队领导只有我父亲和杨忠(两个月后牺牲)主任,父亲肩头担子很重。黄副旅长的到来,父亲很高兴。黄骅烈士只有一个女儿,1942年生,一直寄养在老乡家。因病重,面部大片血管瘤,老乡在上个世纪五十年代末将她送回生母辜(顾)兰青身边(在杭州),不久即病亡。

1943年2月,父亲离开冀鲁边,到鲁南参加山东分局五年工作总结会议,拟会后去延安学习并参加党的第七次代表大会。临行前一晚,黄副司令员来看望父亲,显得忧心忡忡,他是担心司令员邢仁甫出问题。

1943年6月30日,黄骅司令员在大赵村这间房里举行侦察工作会议。手枪队队长冯冠奎(邢仁甫收编的土匪)带着十一个队员闯进会场,开枪打死了黄骅,同时遇难的有参谋主任陆成道、锄奸科长陈彪、一军分区作战参谋董兴根、司令部二股副股长崔光华和四名警卫战士。

黄骅烈士肖像

事后查明是司令员邢仁甫指使冯匪制造的大赵村惨案。后来邢仁甫投靠了国民党第一战区的蒋鼎文,再后来又投了日本人。日本投降后,摇身一变成为国民党军统特务。解放后被镇压。

来不及吃午饭,我们从大赵村赶到望子岛(现改为汪子岛)。邢仁甫返回边区后,把司令部安在岛上。父亲在1953年写的“冀鲁边区事变的教训”中是这样说的:“(山东)分局征求意见派邢仁甫回冀鲁边区,我们仍坚决要求不要邢仁甫回来....”“邢回到边区后,敌人强化治安(扫荡),情况紧张。司令员带部队跑到海边去了(望子岛),副司令员掩护友军(冀中部队到边区)到比较安全一点地区,只留我带区党委和政治部(杨忠主任巳牺牲)坚持反扫荡。”

“分局五年工作会议,原决定邢仁甫参加并到延安学习,但某位同志打电报建议山东分局邢不去。”“自到分局后,我汇报边区情况,并建议邢仁甫还是学习好,留在边区很不利,并对邢仁甫的认识分析重复建议(注:1942年,绝大多数区党委委员认为邢个人英雄主义、宗派主义发展到登峰造极,边区情况紧张,环境恶劣,斗争残酷,可能在这种情况下动摇叛变,或者当汉奸,或者开小差。)后来分局同意调邢到分局开会,结果邢拖延不来”。

1943年8月,在父亲已离开边区半年后,又一次临危受命,再返冀鲁边,9月,父亲任司令员兼政委,与其他领导一起稳定部队,坚持根据地的斗争。经过傅炳翰、齐耀亭先后上岛做工作,绝大多数指战员主动下岛回到军区。在这场特殊的斗争中,边区军民经受了考验,更加坚定了革命信念。整个边区的抗战形势并没有受到影响。

更多基地动态

-

山东省审计厅农业农村审计处项目组临时党支部与乐陵市审计局机关党支部到冀鲁边革命纪念馆开展联合主题党日活动

-

乐陵市“四进”工作支队到冀鲁边区革命纪念园开展主题党日活动

-

建华课堂山东分课堂德州课堂暨民建德州市委会骨干会员培训班到冀鲁边区革命纪念园开展现场教学

-

乐陵市新录用公务员培训班到冀鲁边区革命纪念园开展现场教学

-

2024年乐陵市发展党员培训班到冀鲁边区革命纪念馆开展现场教学

-

省政府办公厅会议活动处党支部、德州市政府办公室机关第三党支部、乐陵市政府办公室党支部三级党支部共建活动走进冀鲁边区革命纪念园

-

山东女子学院党员干部到冀鲁边区革命纪念馆参观学习

-

中国邮政集团公司武城县分公司到冀鲁边区革命纪念馆参观学习

-

德州市委第六巡察组临时党支部、市委宣传部第一党支部联合主题党日活动走进冀鲁边区革命纪念园

-

德州职业技术学院纪委党支部到冀鲁边区革命纪念园开展主题党日活动