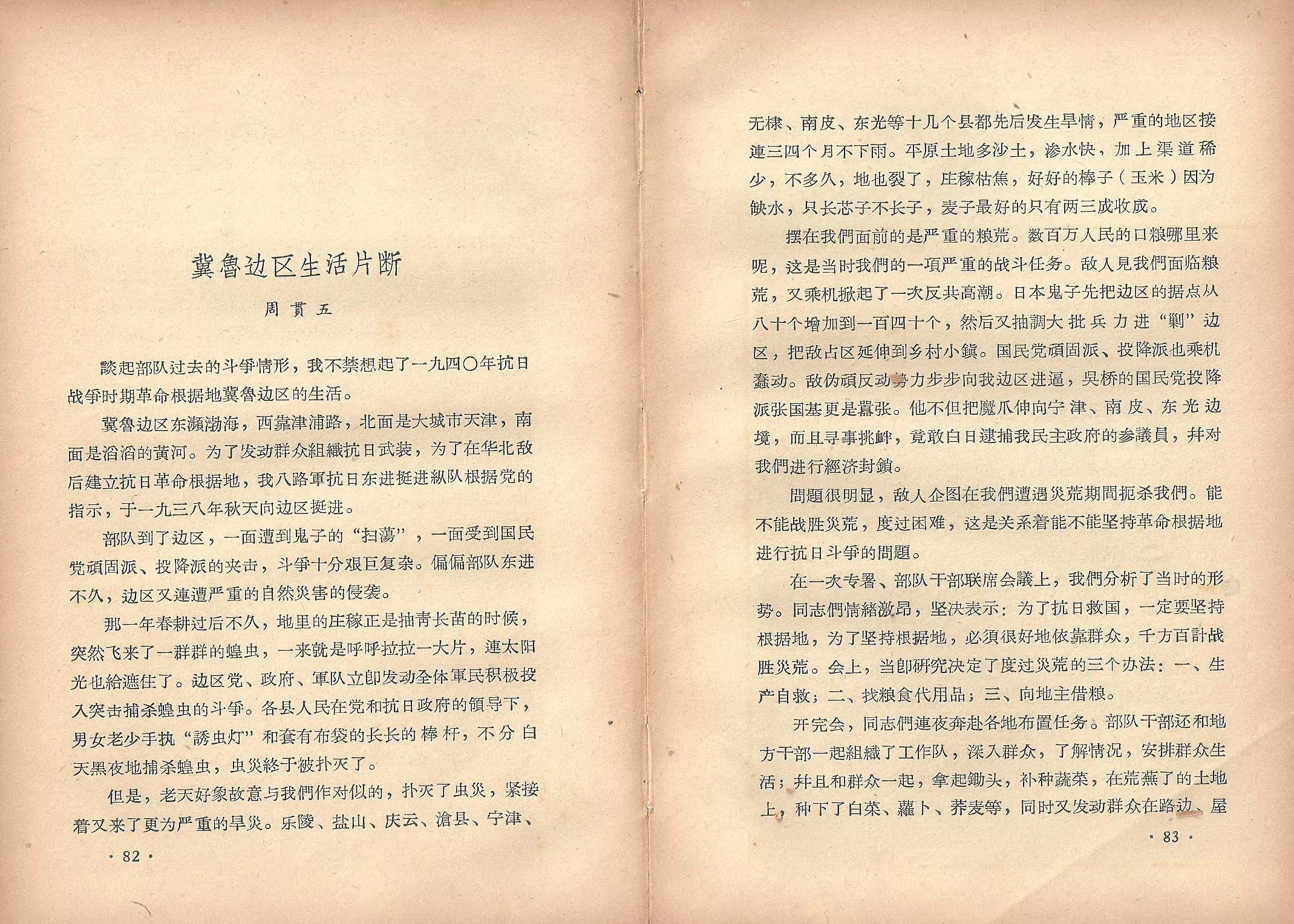

周甄励《父亲的冀鲁之缘》

我的父亲周贯五,1902年10月10日出生于江西省吉安县指阳乡介富村,是家中唯一的男孩。父亲7岁进本村私塾读书,12岁起半工半学徒,14岁时想去上洋学堂,因家里出不起学费,只好到本村周冬清开的义利荣杂货店当学徒,3年后出师,继续当店员。

1926年9月,北伐军攻占吉安城,父亲加入了店员工会,参加罢工、罢市和游行示威,开始了早期的革命活动。1927年,父亲参与组织乡农民协会并担任副主席,村党支部书记周源生常给他讲些革命道理,使他初步认识到穷人要翻身,就要跟着共产党闹革命。1928年,父亲在村党支部的指导下,发起和领导了保护后龙山、反恶霸的斗争,取得了胜利。1929年,彭德怀率红5军扩建西区根据地,经常在指阳、介富一带活动。在介富村三搭桥旁的大樟树下,彭德怀号召农民起来闹革命,带队没收了周冬清的财产和义利荣杂货铺的货物。父亲参加了纠察队,跟着红军打土豪分田地。1930年,父亲参与组建乡苏维埃政府,任土地委员兼宣传员,国民党贴出布告,悬赏500元捉拿他。9月,父亲出席了赣西南总工会(10月改称江西省赤色总工会)召开的第一次工人代表大会,并当选为代表。会后,他和总工会的工友们组织运输、救护、宣传等队伍,配合红军九打吉安。红军占领吉安后。父亲一路打听追到泰和县三都墟赶上了队伍,参加了红军。

父亲的传奇

父亲在山东有着传奇的经历,在抗日战争时期,三进冀鲁边;解放战争时期,父亲先后任7师政委和渤纵政委,在7师北上和渤纵南下时,突然奉命返回。直到1949年3月,父亲带领华东南下干部纵队三支队才离开山东。

今天的主题是父亲三进冀鲁边,亲历了冀鲁边抗日根据地的创建、坚持和巩固发展整个历程。

第一阶段 挺进冀鲁边,创建根据地

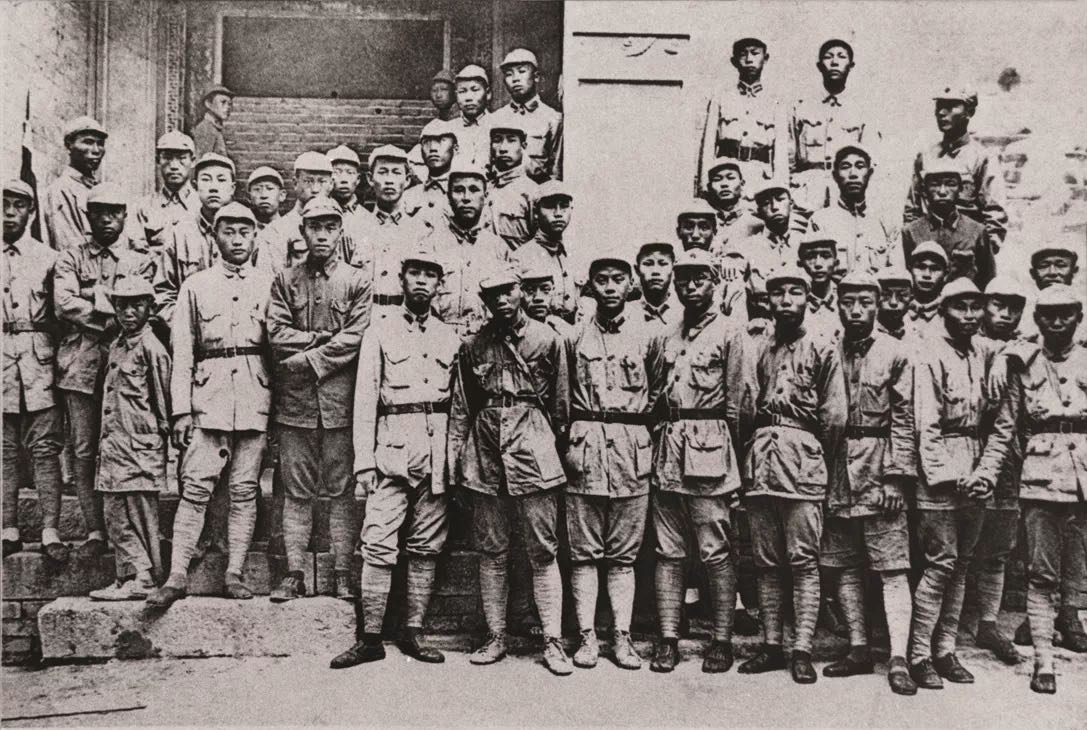

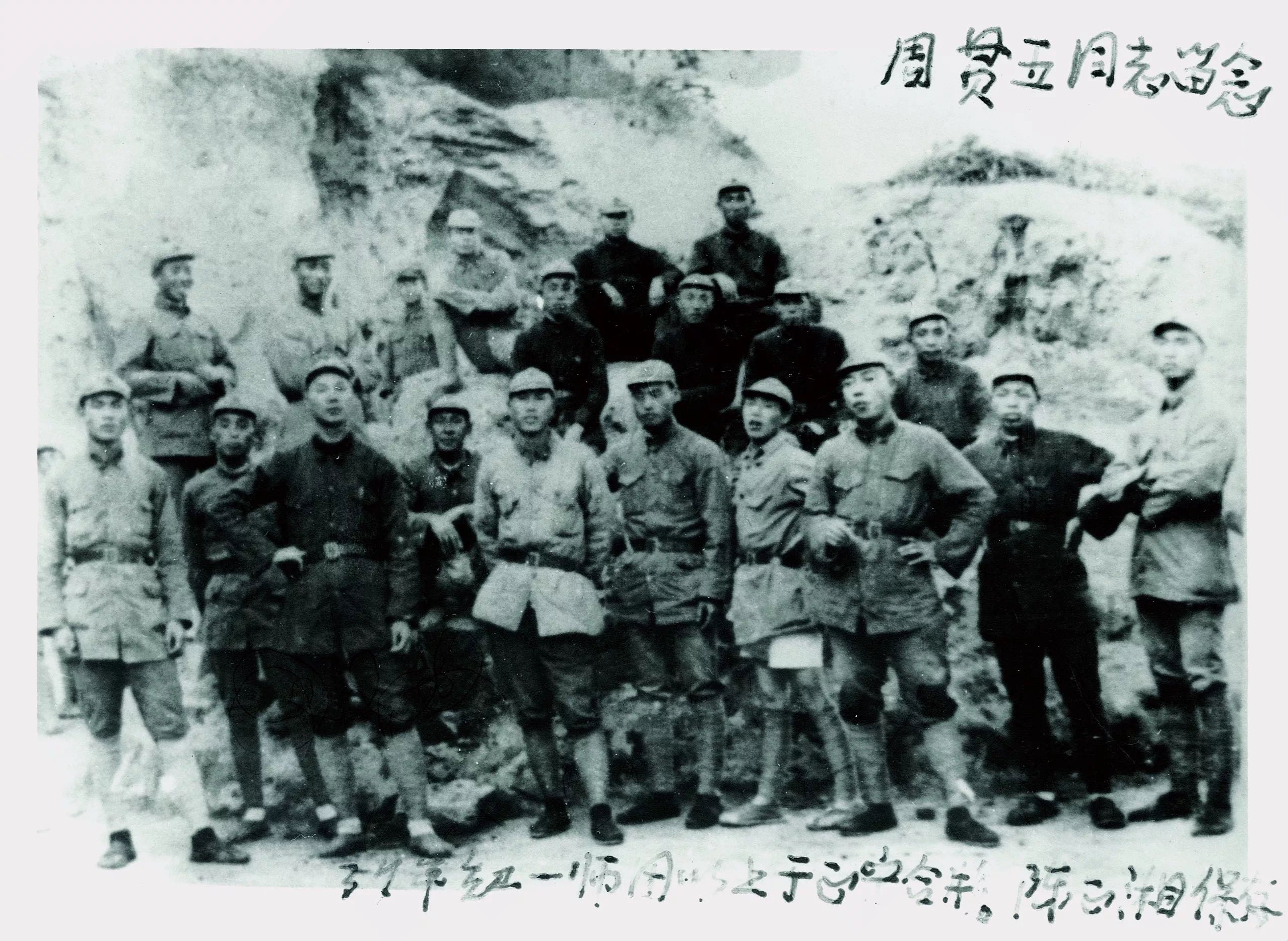

1937年8月,红军改编为八路军。父亲所在的红一军团红1师,改编为国民革命军第八路军第115师独立团(后属于晋察冀军区)。部队即将奔赴抗日前线时,父亲突然接到调令回115师直属队政训处(后为政治处)组织股副股长。父亲要求去抗大学习,师政治部罗荣桓主任与他谈话,父亲表示服从组织分配。之后又因在工作中与政训处主任王凤鸣(1941年叛变)分歧较大,林彪师长知道后,亲自找周贯五谈话解释,于1938年初调343旅政治部任锄奸科长。如果父亲不是突然接到调令回到师部机关,再到343旅,便无缘冀鲁边。

1938年7月,父亲随东进抗日挺进纵队(挺纵)开赴冀鲁边区。10月,冀鲁边部队统一整编,原边区武装编为第6支队,父亲任政治委员。

1939年2月,父亲率6支队7团到泰西115师师部整训。5月2日至9日,日伪军8000余人先后扫荡东平、汶上,步步为营紧缩包围圈。为粉碎敌合围,陈光代师长决定分几路突围,令父亲率7团掩护由师管理科长何敬之带领的辎重营(营长王福堂)、卫生部(医院、担架队和伤病员)和胡大荣同志带领的教导大队,向津浦路东转移。于11日佛晓顺利突出合围,完成了师部交给的任务。突围后,师部命7团整编为路东支队,父亲任政委,挺进平邑、泗水、蒙阴、费县一带,是第一支进入沂蒙山腹地的八路军主力部队。在7团之后,泰山支队也奉命转移到鲁南。这两只部队都留在鲁南没有返回冀鲁边。中秋节(9月27日)这天,父亲接到萧华司令员电报,要他立即返回冀鲁边,坚持根据地。父亲带了一个骑兵班,经大汶口过津浦铁路,在泰西安驾庄北与曾国华5支队汇合,同行的还有萧华司令员的未婚妻王新兰同志。约在10月中下旬,父亲从沂蒙山区回到了冀鲁边平原,仍任6支队政委兼冀南第6军分区政委。

第二阶段 返回冀鲁边,坚持根据地

1939年至1940年,边区乐陵、盐山、庆云、沧县、宁津、无棣、南皮、东光等十几个县都先后遭遇严重虫灾和旱灾,最好的收成不到二成,甚至颗粒无收。地也裂了,庄稼枯焦,好好的棒子(玉米)因为缺水,只长芯子不长籽。由于粮荒、日军连续“清剿扫荡”、鲁西反顽及开辟新区等形势,冀鲁边部队先后在孙继先、周贯五、牟宜之、萧华、曾国华、邓克明、王叙坤、符竹庭、邢仁甫等带领下,向鲁南、鲁西、鲁西北等地输出17000多人,分别编入新343旅、鲁西军区、教导2旅、冀鲁豫军区等,这是冀鲁边区军民对山东抗日根据地的有力支援和贡献。

1940年初,日伪军1万多人在汽车、骑兵配合下对边区反复“清乡扫荡”。符竹庭连续向师部告急。师部复电部分主力可暂转鲁西北,形势稍好后再回边区。符竹庭开会传达了师部回电,要父亲留下负责部队工作。3月,符竹庭带领纵队机关和部分主力最后一批离开冀鲁边。邢仁甫(兼第六督察专员公署专员)带领专署及6支队机关大部、8团2营也跟着转移,还要带走3营,说“多带一支枪,对党多贡献一点,多留一点,多损失一点”。父亲直接给萧华司令员发报,萧华复电留下3营。

最后一批主力部队和专署机关的转移,几乎掏空了根据地。留下的部队只有1600多人,6支队机关只有2名参谋、1名宣教干部和2名宣传员,专署只剩2名干部,有的县、区政权干部“空仓”。边区的日伪顽军有3万多人,对边区实行封锁“蚕食”,仅半年就进行了5次“清剿扫荡”,抓走大量青壮年劳力送到关外甚至日本,企图乘粮荒毁灭根据地。顽固派也不断寻事挑衅。边区形势急剧恶化,环境极其艰苦,干部严重缺乏,士气普遍低落。

对于冀鲁边主力转移问题,可以引用朱瑞、陈光、罗荣桓、萧华致中央的电报和山东分局书记朱瑞在1943年山东分局区党委书记联席扩大会关于冀鲁边区工作中的一段话。

山东分局和115师指示:克服一切困难,坚持根据地。父亲独自领导一个战略区,感到担子十分沉重。马振华和李广文等同志对父亲说:“地方党的同志一定和部队的同志站在一起,共同担负起坚持边区的任务。”杨忠、陈德、龙书金、杨承德等部队的同志们说:“只要我们依靠党,依靠群众,坚持武装斗争,我们一定能在这里站住脚。”有了同志们的支持,使父亲坚定了在党的领导下,坚持冀鲁边的信心。父亲在东光县主持召开了党政军干部联席会,遵照毛泽东同志在《抗日游击战争的战略问题》中论述的“建立根据地问题,首先就是武装部队问题,从事游击战争的领导者们必须用全副精力去建立一支以至多支的游击部队”的战略思想,提出“恢复元气,振兴边区”、“第一是武装,第二是武装,第三还是武装”的口号,要求各级党委像土地革命战争时期保卫苏维埃那样,武装保卫边区;号召边区军民坚定信心,团结一致,艰苦奋斗,坚守冀鲁边;号召部队到敌人后方的后方去,有据点无敌区,在敌人的后方创建根据地;号召党员每人献一粒子弹,慰劳八路军。

边区全党抓武装,各级政权都领导抗战,县、区长都兼军职带兵打仗,各群众团体把扩军拥军作为首要任务,大力发展县大队、区小队、青年营和不脱产的民兵。各县还组织了许多扩军小组和锄奸队,扩武装、打据点、破交通、除汉奸,全民皆兵共同抗战。

对于这段往事,父亲在1960年的文章是这样回忆的:“部队干部还和地方干部一起组织了工作队,深入群众,了解情况,安排群众生活;并且和群众一起,拿起鋤头,补种蔬菜,在荒芜了的土地种下了白菜、萝卜、荞麦等,同时又发动群众在路边、屋前屋后扩种农作物。战士们虽然几乎天天要打仗,可是始终坚持生产劳动。有时上午在这个地方打仗,战斗一结束,立刻急行军几十里,来到另一个地方,放下背包、武器,就拿起锄头,与群众一在地里劳动;而明天,我们又将到另外一个地方去打敌人。要是没有战斗任务,总是和老乡们一起种庄稼,这给群众很大的鼓舞。

在一次群众大会上,要求乡亲们除了补种秋菜和借粮度荒外,必须学习红军寻找粮食的代用品。并且说明,我们全体干部从今天起就吃榆树皮、草根等。群众听了情绪很高,都说:“红军那样的苦都吃得了,我们这点苦为什么吃不了?”有一位老大爷激动地跳上台来紧握着我的手,面对大伙说:“只要有党的领导,八路軍给咱们撑腰,没有克服不了的困难!根据地永远是我们的,敌人困不死我们,日本鬼子一定要消灭!”

有一天,我正蹲在炕上,一边吃煮熟的榆树叶,一边翻阅当天的作战报告,有个老乡提着一只篮子来找我。我马上跳下炕来,啊!原来就是那天群众大会上讲话的那位老大爷。

“老大爷!”我高兴地迎上去。 “

“专员,你在吃这个哩!”他看了看我炕头小桌上放着的一盆树叶,抖动着花白胡子,然后说:“那天我回去后,一直在想着給同志们弄点好吃的,你看!”说着他掀开篮子上的粗蓝布,露出几个白里带黄的窝窝头来。

“老大爷,这是…”我楞住了,这样困难的时候,他哪里弄来这粮食。

“哈哈,”老大爷听了只是笑,一边从篮里拿出一个来,一边说:“我知道你当它是粮食了。同志,这是棒子芯磨成粉掺上榆树皮粉做的!

“棒子芯?榆树皮?”我不大相信。

“来,不信你尝尝。”老大爷说着把一个窝窝头端到我的面前。我拿在手里,仔细端详了一番,果然看出与玉米做的窝窝头不同,于是道了声谢,怀着好奇放到嘴里咬了一口。“唔,这窝窝头真不錯!”我们两人都不禁笑了起来。

“是的,老大爷,我们一定能战胜困难,取得胜利。” 我激动地握着老大爷的手。他的话給了我很大的启发和鼓舞。

第二天,我们把棒子芯做窝窝头的办法推广开了,群众不 但制造了窝窝头,还作出其他可口香甜的食物来呢。虽然后来连玉米芯子、树皮、草根也吃完了,但我们于熬了过来。最困难的一个月也度过了,我们播下的第一批种子可以收获了,于是青菜、萝卜成了我们的主粮,生活有了很大的改善。接着第二批、第三批有了收获。在粮食收成的基础上,我们还发展了副业生产,力求根据地做到自给自足。

我们不但战胜了灾荒,而且还在渡荒的日子里抗击着兵力强于我们数倍的日本鬼子、汉奸队,使日寇的“剿共计划”、“扫荡计划”彻底破了产;并且在有理、有利、有节的条件下,消灭了勾结日寇、进攻根据地人民的国民党投降派张国基部队。到一九四O年底,我们不但解决了吃饭、穿衣问题,而且还有了边区人民自己的织布厂、缝纫厂、印刷厂和电池厂等等。我们的队伍也随着边区环境的变化,不断扩大,人数由原来的一千多人扩大到一万三千多人,狠狠地打击着敌人。”

1940年5月,父亲和母亲在乐陵县大桑树村,借老乡家的一间屋和一床被,由李启华主持举行了简单的婚礼。第二天,杨忠、龙书金、陈德、杨承德、杨柳新、徐尚武、杜步舟、仉鸿印等人从各地前来开会,这么多老战友难得相聚,大家都高兴极了,纷纷讨喜酒喝。父亲向管理员陈省三打借条预支20块钱,东拼西凑了一桌酒菜。这一次战友们吃得心满意足,父亲的借款十几个月才还清。这次参加喝喜酒的杨忠、杨柳新、杨承德、徐尚武先后壮烈牺牲,没能看到抗战的胜利。“三杨”都是周贯五的江西老乡,和他一起经过二万五千里长征,北上抗日来到冀鲁边,这是他们相聚的最后一次“盛宴”。

抗战时期,父母有三个孩子因生病和饥饿夭折在冀鲁边区。

母亲的信

“1932年,我在学校参加了共产党的外围组织“文学研究社”,并参加了以捐款救亡为导火线学潮(实质是共产党领导的)。

我参军的那一天是旧历1937年9月25日(注:阳历10月28日)板营镇集。“七七事变”后,父亲在病重中为中国之存亡焦虑,并不断宣传应抗日打鬼子,要我效花木兰替父从军,嘱我先去,他病好后也去参军打鬼子。母亲杨胜亭送出我四里路,临分别时说:“你去吧,你在家不一定就好,跟着军队是打日本鬼子,就是死了,也和在家里不一样。不要惦记家。”当时我口袋里还有五个铜板,又拿出来交给我的母亲。因为这五个铜板可以买点糖给父亲吃点水。这样,我们母女二人分别了,我参加了共产党领导的抗日救国军,走上了革命的征途。我当时穿的是从小学到师范毕业,穿了八九年的,而且是布最差的破棉裤。到最冷的时候,因为行军多,就不能穿了,只好把它丢掉。北方的腊月是滴水成冰,河里行人走车的时候,我就穿了三条破单裤,上边是半斤棉花的棉袄。脚上是一双只有脚面没有袜底的袜子,还穿一双没有前后底,只中间有底的鞋。1937年到1938年春末夏初,发了六角七分八厘钱。直到1938年夏才发了衣服,1944年前都我们都不发被子。以后是每月一块钱,1942年还有几个月不发。在艰苦的年月里,谁都不想苦不苦的问题。虽随时都有牺牲的可能,但没有想牺牲了怎么办。”

1942年,日军先后发动第4、第5次“治安强化”,首先在冀鲁边区实施“囚笼”政策,加紧建成“华北兵站基地”。他们以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁,用封锁沟将边区24个县分别圈起来,分成互不相连的“笼子”,再用快速机械化部队,在“笼子”里“剔块清剿”。边区的封锁沟有2800多里,公路8000多里,岗楼据点1026个:一分区280个,三分区202个,二分区日军据点317个,伪军据点102个,岗楼125个。所有人出入须经岗楼,大部岗楼都有侦察狗,人一靠近,狗即狂叫,站在岗楼顶上可望一二十里。每个村都设立了保甲制和情报员。仅冬天的数月,边区军民就同敌人进行了269次战斗。

1942年7月,刘少奇同志听取了陈德和杜步舟(当时在山东分局党校学习)的汇报,作了重要指示:冀鲁边区战略位置很重要,是我们将来大反攻的前哨阵地,无论环境多么恶劣也要坚持。第一,主力部队抽出三分之一到情况较好的清河区整训,保存力量,准备今后的战略反攻。第二,留下的部队换便衣,化为小分队进行分散隐蔽的游击战、地道战,坚持斗争。第三,大力开展政治攻势,争取、瓦解敌军,开展敌占区的群众工作。父亲开会传达了刘少奇同志的重要指示,研究决定,团机关与分区机关合并,将部分主力编成独立团(团长冯鼎平)转移到清河的八大组和垦区的老鸹嘴一带整训。后勤机关、兵工厂、医院、报社等转移到海边的冯家堡、狼坨子和望子岛(现为无棣县贝壳堤岛),那里离垦区比较近,是滩涂湿地,没有岗楼据点,机械化部队无法进入。海上特务团担负保卫任务。邢仁甫回边区后,一直带着机要股和电台住在望子岛或船上。父亲和黄骅带领旅部、3个分区机关和部分武装留在边区坚持斗争。边区组织了跨路游击队,分为侦察、破袭、锄奸、行政等小组,伸入敌后打击敌人。仅下半年,边区战斗达270余次。

由于敌人的分割封锁,粮食医药奇缺。部队经常露宿在野地,睡觉时,哨兵手腕系着一根绳,另一头栓在指挥员的脚上,一发现敌情即拉绳子,指挥员迅速将战士们推醒,带队转移,有时一夜换几个地方。战士们开玩笑说:“我们白天游击战争,晚上游击睡觉。”没有粮食,父亲和战士们吃野菜、树皮充饥,高粱面窝头是最上等的饭食。

一天,父亲在野地宿营淋了雨,发起高烧。警卫员周德宝送来两个“掷弹筒”(高粱面窝头),他咬了一口,梆硬苦涩糙乎乎,怎么也咽不下去。小周急得直落泪。勤务员侯延江想了想说:“擀碗面条吧,面条吃着软和,咽着滑溜。”两人把高粱面倒进缴获的钢盔里,兑水揉成面团,小周卷起裤腿,拿大腿当“面板”,搓出一根根筷子粗细的面条,那块积了厚厚一层泥垢的“面板”,竟然被搓白了。父亲吃了两小碗,觉得真香。

1942年11月20日,山东分局为落实中央《关于统一抗日根据地党的领导及调整各组织间关系的决定》,任命:“冀鲁边区党委书记王卓如兼该军区政治委员,原政委周贯五为副(注:周贯五仍任教导6旅政委)。”12月,3个军分区也落实了党的一元化领导。

1943年2月12日:罗荣桓、陈光、萧华致电邢仁甫、周贯五、黄骅并报中央军委、集总:(一)边区今后环境可能更加严重紧张。(二)为继续坚持边区斗争,主要采取地方性群众性游击战争,采取隐蔽活动方式(1)分区取消电台,建立秘密交通。(2)地方武装一律穿便衣。6旅主力尽量分散作战。(3)党政军机关进一步精简。多余或不能隐蔽干部,营级、县级以上的报师、分局审查批准后设法转送延安学习保存。下级干部可随周贯五到清河军区,转送师部、分局,入抗大学习。

2月28日,115师及原山纵各旅番号一律撤销。任命黄骅为冀鲁边军区司令员,政委兼书记王卓如,政治部主任刘贤权,参谋主任陆成道。周贯五和邢仁甫到山东分局参加5年工作总结会议,要求带家属同往,会后去延安学习,不再返回冀鲁边。

自1940年主力转移后,周贯五带领边区军民坚持根据地,抗击日顽,艰苦奋战,先后受到八路军总部、第115师、冀南区党委和山东分局4次电报表扬。

这个阶段,可以用罗荣桓 黎玉1943年7月23日发表《大众日报》上的文章《我们能坚持,我们也能胜利》来总结:提起冀鲁边,恐怕在全世界的战史上也找不出这样一块地方和这样一页战史。全区真是公路如网,据点碉堡林立,吹号、点灯互相均可听见、看见,一有动作各据点均可联合出动;不仅县有封锁沟、封锁墙,即区亦有,重要村庄均被遮断,冀鲁边至今没一块没有被改变的地形,所有土地均被分割为网格子形了。因为冀鲁边接近天津,威胁津浦,故敌人十分注意,单去年一年,大小“扫荡”即二十余次,一万人以上之“扫荡”,去年一月即有两次。虽如此,我坚持冀鲁边区的八路军,并未因此放弃其坚持的责任。一年来,曾经和敌人进行过四百次以上的战斗,几乎每次都要与敌人进行肉搏,而且在战斗完结之后,又必须立即转移,否则即可能遭遇到第二次,所以部队经常在转移中,没有一个村能驻过两天的,晚上去,第二天晚上必须走,有时,被迫白天也得一面战斗,一面走。由于我军不断战斗,且与人民紧紧结合,虽然在网格子形的地区中经常在五六千敌人、六十多辆汽车的机动部队“扫荡”中,我军始终坚持着,每一指战员克服困难坚持阵地的信心并未稍挫,而仇恨敌人的情绪反愈加奋发。今天的冀鲁边虽然由根据地变为游击区,但我军仍是神出鬼没地打击着敌人,坚持国土,保护人民,以待反攻。

第三阶段 擎重任三进冀鲁边

1943年2月,父亲和邢仁甫准备去分局开会。区党委书记突然告诉周贯五和黄骅,他已电告山东分局批准:邢仁甫不走。邢仁甫和黄骅送父亲到清河。父亲在清河军区与杨国夫司令员、景晓村政委、刘其人副政委商量后,向分局发报,提出邢仁甫还是去开会为好。到分局后,父亲又向朱瑞书记当面汇报了这个问题,分局发报催促邢仁甫到分局,但他一直拖延未去。父亲之所以这样坚持,是因为他比较了解邢仁甫。

1940年春,邢仁甫转移到鲁西后,给边区干部写信要他们开小差去鲁西。年底,边区部队编为教导6旅,邢仁甫又拉拢鲁西的干部想回冀鲁边。他派孙长江回边区搞“拥邢”活动,发动一些不明真相的干部请愿,要求周贯五发报给师部,请邢仁甫回来。父亲对领头的人进行了严肃批评。接着,孙长江又鼓动王凤仪(收编的一个营长),将特务3连拉出去成立“北进支队”,宣布邢仁甫为司令,王凤仪为副司令,孙长江为政委,口号是“拥护邢司令,反对南蛮子”。父亲派杨承德率部清除了王凤仪,对其部进行了改编。另外,从鲁西来了一个原在边区呆过的国民党员,说分局对邢仁甫有指示,邢派他回来组织“国民党抗敌协会”和“抗敌自卫军”。父亲召开会议研究,大家一致认为不能帮国民党发展武装。父亲请示罗荣桓政委,罗政委也不同意。

邢仁甫先后三次要求回边区,父亲和李启华、黄骅等同志研究后,认为邢仁甫个人英雄主义、宗派主义已发展到高峰,边区环境恶劣,生活艰苦,回来有三个可能:一是搞独立当土皇帝;二是跑到国民党那里去;三是当汉奸。父亲几次向师部报告不同意,最后师部还是派邢仁甫回边区。冯鼎平后来在检查中谈到,周贯五向师部汇报的这三个可能,邢仁甫在萧华的办公桌上看到了,对他说:“怪不得师部不叫我回边区,都是周贯五搞的……”。

1942年4月,邢仁甫回到边区。9月,萧华托人带来一张他的照片,背后写着“邢周黄同志惠存”,寓意要三位领导同志搞好团结。父亲后来在历史思想自传中写道:“萧华同志指示团结邢仁甫对坚持边区的政治意义,不仅在生活上要让步,在政治原则上还不觉悟,暂时可以让步(如抢占惠民城不执行命令),必须从感情团结达到政治团结,不团结邢仁甫对坚持边区就会增加许多困难。当时我在思想上是有对抗的,对邢仁甫教育帮助不够,或者没有尽到责任,迁就多,斗争少。”

朱瑞、罗荣桓、黎玉、萧华于7月22日致电邢仁甫,“由于你们在团结上有缺点,更可能使一些不明真相的干部发生猜疑而形成人心不定的局面。……为处理这个问题,使边区重趋团结统一,分局立即派(周)贯五返边区。”并告“党始终对你是信任的。望继续本着党的立场,以大公无私的精神去处理一切问题。”罗、黎、肖又连续致电邢仁甫,劝他回到党的领导之下;并给冀鲁边区党委发了多封电报,要他们“争取邢之回头,直到最后五分钟”。

邢仁甫也给分局和军区发报表示“永不叛党”, 提出要向萧华主任当面申诉,军区指示他8月23日到清河先与周贯五汇合。罗荣桓司令员亲自与父亲谈话,派父亲再返冀鲁边,稳定边区,争取邢仁甫。

父亲于8月1日出发,中旬到达清河等候邢仁甫,但他一直没有去。

父亲在清河老鸹嘴召开了边区高级干部会议,传达了分局五年工作总结会议精神和罗荣桓、萧华对冀鲁边工作的指示。区党委书记总结了当前形势和检讨前阶段工作中的教训。经过几天的会议讨论,大家统一了认识,明确了斗争方向。接着,父亲到独立团,调查和点评每个干部在邢仁甫事件中的表现,将冀鲁边军区独立团与清河军区独立团合并为垦区独立团,归清河军区建制,团长王兆相,政委陈德,副团长贾乾瑞。

9月,父亲任冀鲁边军区司令员兼政委,从清河回到边区。军民欣喜相告:“周老头又回来了,这下可好了。”边区军民有了主心骨,坚持根据地有了信心。父亲向全区发布作战命令:主动出击,拔除敌据点,缩小敌占区,扩大根据地,为战略反攻创造条件。此时,冀鲁边形势已经好转,开始收复根据地。

11月1日,罗、黎、肖在给周贯五等的电报中称:“依据各方情况争取邢仁甫回头已很困难”。此时才确认邢仁甫已叛变。父亲和边区党委按照上级指示,消除邢仁甫等叛徒的恶劣影响,稳定部队,加强团结,边区军民经受了考验,对敌斗争更加坚强。

敌人知道父亲回到边区,遍布情报网和密探,欲除之以彻底毁灭根据地。11月下旬,父亲带在庆云镇五桃木村被1000多日伪军和骑兵包围。作战股长周云和副连长张树德带领1排共42人,掩护周贯五和部队突围,除了2名重伤员,余全部壮烈牺牲。

萧华为周贯五回忆录《艰苦奋战的冀鲁边》写的序言:“冀鲁边的党政军民同仇敌忾,生死与共,以与敌人血战到底的英雄气概迎接着炮火的洗礼,用鲜血和生命,用波澜壮阔的人民战争,粉碎了敌人一次又一次的“扫荡”“蚕食”、“剔抉清剿”和国民党反共顽固派的武装挑衅,保卫着边区,保卫着家乡,使冀鲁边游击根据地岿然屹立于星罗棋布的碉堡群里,刺刀丛中,一直坚持到抗战胜利。……周贯五同志作为当时冀鲁边根据地的主要领导干部之一,率部在冀鲁边工作战斗,时间最长,从根据地的创建,直至抗战胜利。”

1943年7月6日,父亲在解放日报的发表的文章标题《我们永远守卫在冀鲁边》说出了那个年代战斗在冀鲁边的前辈们前赴后继、保家卫国的坚定信念。我们冀鲁边的子弟要不忘初心,铭记历史,将我们的冀鲁边建设的更加美丽。

更多基地动态

-

山东省审计厅农业农村审计处项目组临时党支部与乐陵市审计局机关党支部到冀鲁边革命纪念馆开展联合主题党日活动

-

乐陵市“四进”工作支队到冀鲁边区革命纪念园开展主题党日活动

-

建华课堂山东分课堂德州课堂暨民建德州市委会骨干会员培训班到冀鲁边区革命纪念园开展现场教学

-

乐陵市新录用公务员培训班到冀鲁边区革命纪念园开展现场教学

-

2024年乐陵市发展党员培训班到冀鲁边区革命纪念馆开展现场教学

-

省政府办公厅会议活动处党支部、德州市政府办公室机关第三党支部、乐陵市政府办公室党支部三级党支部共建活动走进冀鲁边区革命纪念园

-

山东女子学院党员干部到冀鲁边区革命纪念馆参观学习

-

中国邮政集团公司武城县分公司到冀鲁边区革命纪念馆参观学习

-

德州市委第六巡察组临时党支部、市委宣传部第一党支部联合主题党日活动走进冀鲁边区革命纪念园

-

德州职业技术学院纪委党支部到冀鲁边区革命纪念园开展主题党日活动